膏贴的历史:从传统良方到现代应用

膏贴作为中医传统剂型之一,承载着千年的医学智慧与实践经验,从古老的典籍记载逐步走进现代生活,在医疗保健领域发挥着独特作用。

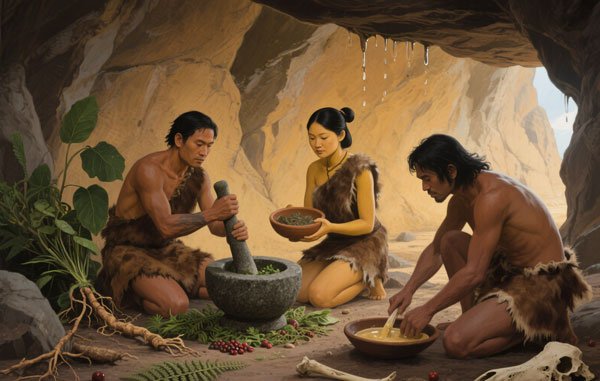

一、远古起源:萌芽于生活实践

膏贴的雏形可追溯至远古时期。《山海经》中记载的羯羊脂,用于涂搽皮肤以防皲裂,堪称最原始的膏药应用。彼时,人们在与自然的长期互动中,偶然发现某些动植物油脂或泥膏涂抹在皮肤伤口、冻伤处,能缓解不适、促进愈合,这便是膏贴的萌芽。

随后,战国秦汉时期的医学典籍为膏贴的发展奠定理论基础。《黄帝内经》中提到 “疏砭之,涂以豕膏”,“豕膏” 这种猪脂膏类软膏用于治疗腋部小溃疡,体现了早期膏贴 “摩之、薄之” 的应用理念,是现代膏贴疗法的滥觞。

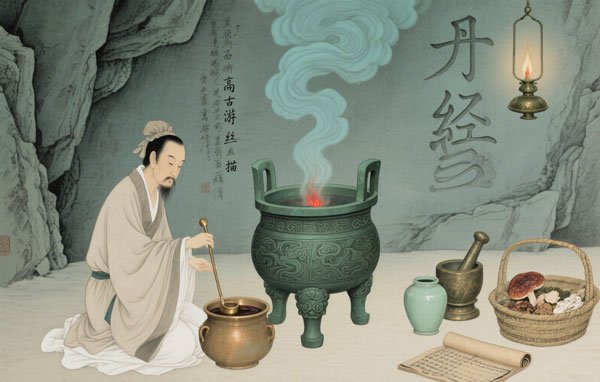

二、魏晋至唐宋:技艺成型与拓展

魏晋时期,炼丹术盛行,膏药作为炼制仙丹的副产品崭露头角,因其颜色黝黑,被称为 “黑膏药”。这一时期,制药工艺有了较大进步,为膏贴的发展创造条件。葛洪在《肘后备急要方》中记载用豕脂、羊脂等与药料炼制膏剂,使膏贴从简单的油脂涂抹迈向复杂的药物配方阶段。

南北朝时,膏剂被称作 “膏方” 或 “薄” 。至唐代,孙思邈在《千金翼方》中首提 “薄贴” 一词,并专列章节记载 31 首膏方,此时膏贴的配伍规范基本确立。如 “乌麻膏”,以生乌头、麻油、黄丹及蜡为原料,通过特定的炼制工艺制成,体现唐代膏贴制作技术的成熟。

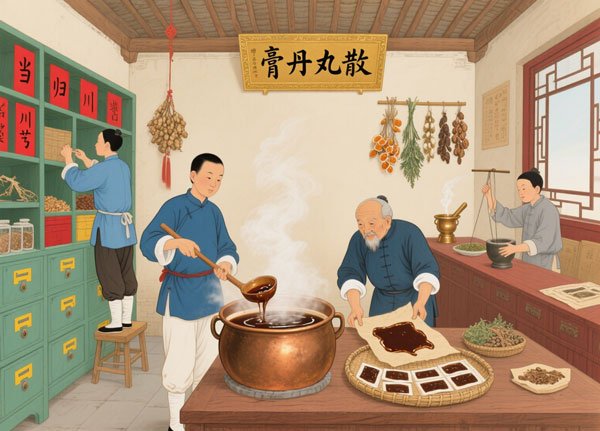

唐宋时期,医学繁荣,膏贴制备更趋完善,种类和应用范围显著拓展。《太平惠民和剂局方》使丸、散、膏、丹等中成药走向成熟。宋代《卫济宝书》详细记载 “麝香膏” 用药和麻油煎熬后加入黄丹再煎的制法,膏贴不仅用于治疗体表疾病,还在跌打损伤、脓肿疖子等方面发挥 “抽脓拔毒”“止痛散淤” 功效,得到广泛应用。

三、明清:发展鼎盛与理论完善

明清时期,膏贴发展达到鼎盛。李时珍《本草纲目》记载 40 多种剂型,其中不乏膏剂,极大丰富膏贴的种类和应用。吴师机的《理瀹骈文》是论述膏药的专著,对膏药的方药、应用、制备工艺进行全面总结与提升。此时,膏药种类增加,创制出白膏药、胶膏药、松香膏药等,理论体系更加完善,强调膏药 “截”“拔” 作用,即通过外贴,使病邪外出,阻断传变。

这一时期,膏贴在民间广泛普及,成为常用外治手段,金庸武侠小说中的 “黑玉断续胶” 便是当时膏药发展的文化映射,反映其在大众认知中的重要地位。

四、近现代变革:传统传承与现代创新

近现代,随着西医和抗生素的兴起,传统膏药使用受到冲击。但传统膏药凭借独特疗效在民间延续传承。同时,现代工艺推动膏药创新发展,橡胶膏、巴布膏剂、透皮贴剂等新型膏贴问世。这些新型膏贴在基质材料、药物释放技术上革新,提升贴敷舒适度、药物透皮吸收率和疗效。

以狗皮膏药为例,虽名称源于古代用狗皮作为药物载体的传统,但如今载体材料多样,药物成分也涵盖中药和化药。九典制药的洛索洛芬钠凝胶膏、北京泰德的氟比洛芬凝胶贴膏等化药膏贴剂,凭借消炎镇痛功效在市场取得成功,推动膏贴市场规模增长,体现传统膏贴在现代医学语境下的创新转型。

历经数千年发展,膏贴从简单的外用涂抹剂演变为体系完备、形式多样的治疗剂型,不仅传承中医传统医学智慧,也融合现代科技成果,持续为人类健康服务,在未来医疗保健领域有望发挥更大作用。

- 上一篇:没有了

- 下一篇:百年膏贴的传承与功效